パーソナリティ心理学の知見を

ビジネス価値へ繋げる

私たちHRDは、創業以来30年以上も

パーソナリティ心理学に基づく

人材アセスメントの提供を行なってきました。

人材アセスメントで分析したデータを元に、

社員の個性を活かせる環境をつくり、

組織としての成長を支援しています。

パーソナリティ心理学を基盤として、

一人ひとりの個性を活かし、

組織としての成長を支援します。

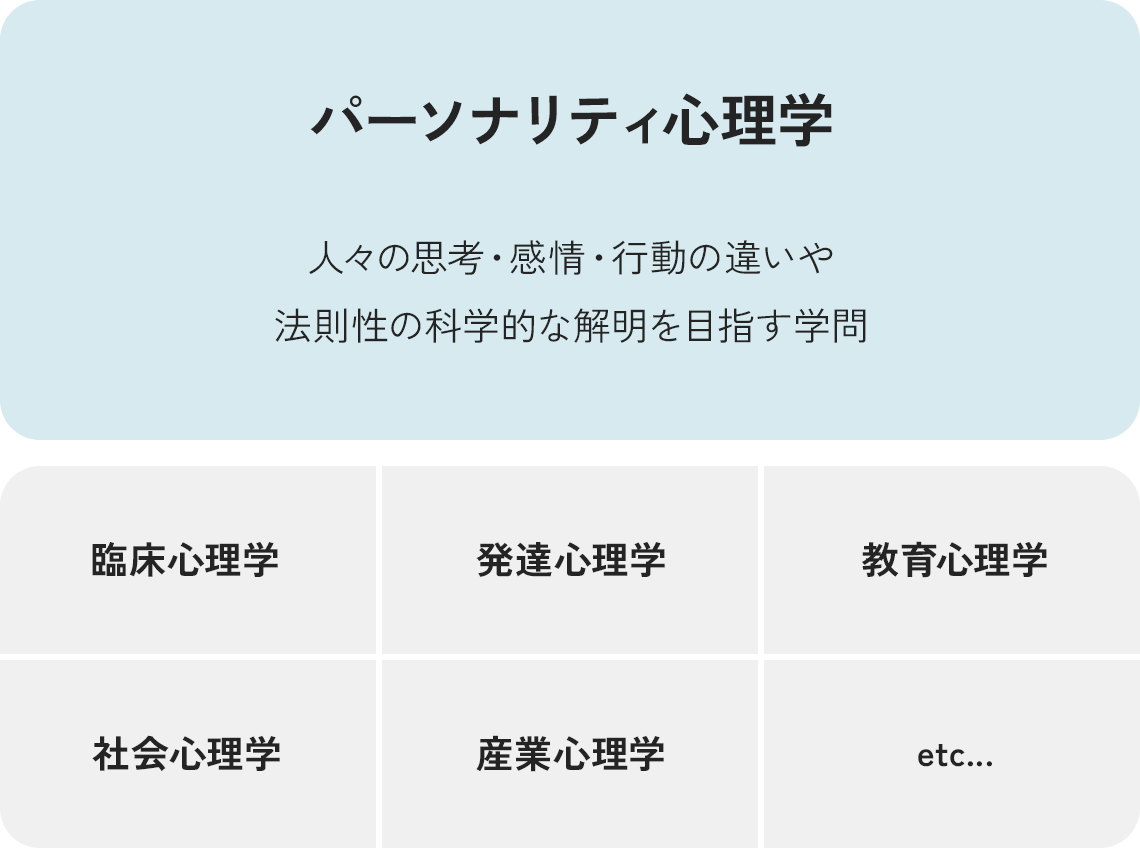

パーソナリティ心理学とは

パーソナリティ心理学は、個人の心の働きや行動の背後にある法則性を科学的に解明することを目指した心理学研究の一分野です。人類は古代から、個人のパーソナリティの差異に興味を持っており、古代ギリシャの医師ヒポクラテスは紀元前時代に、パーソナリティの違いは体液の異なるバランスに起因するという仮説を提唱しました。

パーソナリティに関する本格的な科学的研究は1920年代から開始され、HRDが1990年代初頭に日本に紹介したDiSC®も、1928年に米・タフツ大学のウィリアム・マーストンが提唱した理論を発展させたものです。

HRDは、学術的な裏付けを持ち、厳しい基準をクリアした人材アセスメントのみを提供することで、これまで30年に亘り、産業界の人材と組織の発展に努めて参りました。

心理学の研究領域

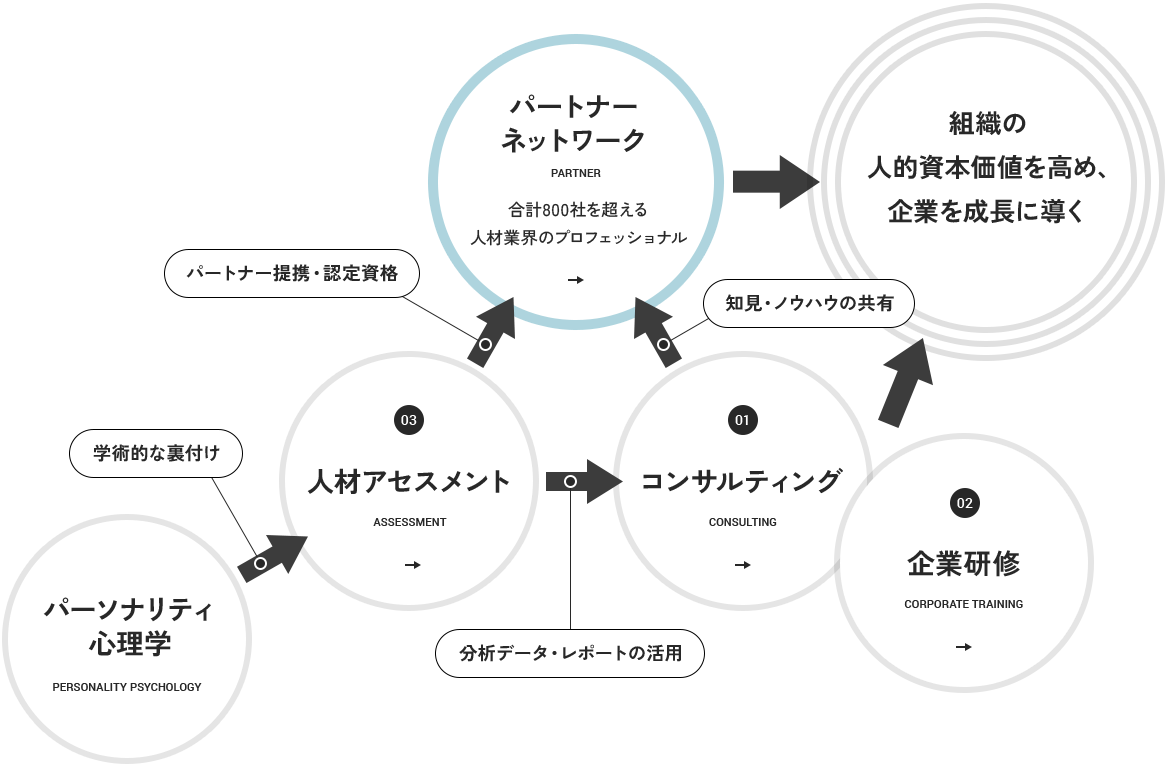

事業内容・サービス

SERVICE

創業以来30年以上提供し続けている、人材アセスメントの提供をはじめ、プランニングから実行まで支援するコンサルティング、弊社スペシャリストが行う企業研修など、目的に応じてお選びいただけます。

経営戦略に基づく

組織・人事の課題に柔軟に対応

コンサルティング

CONSULTING

私たちは、パーソナリティ心理学の知見をビジネス価値に繋げるコンサルティングを提供しています。

科学的人材データに基づく洞察から戦略遂行の支援をします。個の内面にアプローチし、気づきや行動変容を促すことで、組織変革を強力に後押しします。

経営戦略の実行力向上

経営戦略を実行するのは人材を置いて他にありません。私たちは、人と組織の意思決定を、人材データから得られる示唆を用いてサポートします。

組織・人材トランス

フォーメーション支援

組織カルチャーと人材の個性をデータで可視化し、エンタメ界のメソッドを用いて組織におけるトランスフォーメーションを実現します。

事業部門強化

限られた資源の中で成果創出が求められる現場の宝は人材です。私たちの人材アセスメントメソッドを用いて、埋もれている人材資源を発掘し、戦略的な人材配置や育成機能強化によって成功を支援します。

パートナー支援

(専門事業者様向け)

組織・人事領域にかかわらず、様々な業界や事業領域においてコンサルティングサービスを提供する企業は、HRDのアセスメントを扱うことで、人事領域の新たなコンサルティング事業を立ち上げることが可能となります。

個性を発見して成長につなげる

企業研修CORPORATE TRAINING

パーソナリティ心理学の知見に基づき、一人ひとりの特性を明らかにする人材アセスメントを活用します。

参加型の研修方式で、学びや気付きから一人ひとりの継続的な行動変容を促します。

組織・チームビルディング

多様性を活かすことが組織力の向上に欠かせません。メンバー同士の行動特性の違いにアプローチすることで、短時間での相互理解を促します。

経営層の支援

経営環境の変化スピードが高まる中、経営者自身にも変化が求められています。経営者/リーダー自身、経営チーム、組織の人材課題に...

ピープルマネジメント

不確実性の高まる経営環境の中で、多様な人材を活かせるマネジャーの存在が不可欠です。マネジャーの影響力を高めるために...

若手・新卒

若手の価値観が大きく変化する中、一人ひとりの価値観や強みを理解し、職場との繋がりを生み出すことが不可欠です。一人ひとりの...

セリング力向上

顧客接点のデジタル化が進み、セールスに求められる役割が大きく変化しています。パーソナリティ心理学を応用して、個々の顧客...

人事機能の強化

経営戦略に連動した組織・人事戦略の実行には、人材データが不可欠です。グローバル基準のこれからの人事に必要な、人材アセスメント...

パーソナリティ心理学に裏付けられた

信頼と実績

人材アセスメントASSESSMENT

多様な人材を、信頼性と妥当性に基づく心理特性測定手法を用いて分析し、変化の激しい時代の経営・組織・人材の柔軟な舵取りを後押しします。

パートナーネットワーク

PARTNER

合計800社を超える人材業界のプロフェッショナルとパートナー契約を結んでいます。

人材アセスメントを用いて、

自社サービスの付加価値を創出

人材業界における、組織開発のプロフェッショナルである研修会社様、コンサルティング会社様などとパートナーシップ提携。

プロに選ばれる価値あるサービスを提供しています。

パートナー企業様の成長に無くてはならない存在として、長年ご支持を頂いております。

提携パートナー企業様

これまでに当社主催のイベントやインタビュー等で事例紹介をいただいたパートナー企業の一部を掲載

パートナーネットワークに

参加するには

認定セミナーを受講し、

認定資格を取得する必要があります。

認定セミナーを受講することによって、人材アセスメントを活用して、研修・講座等を行うには、HRDが主催する「認定セミナー」を受講し、資格者としての登録が必要です。

社内での研修・講習に利用したい方、外部での研修・講習に利用したい研修講師・コンサルタントの方など、ご利用をお考えの際は、ぜひ認定セミナーの受講をご検討ください。

認定セミナーについて

認定セミナーとは、HRD社から提供している、人材アセスメントの活用方法について深く学ぶためのセミナーです。

参加いただいた受講者の方は、認定資格を取得できます。

導入事例

CASE STUDY

様々な課題・目的に対応する解決策や導入成果を、お客様の生の声と共にご紹介します。

-

デジタル変革とピープルアナリティクスの未来

【ProfileXT®事例】デジタル変革とピープルアナリティクスの未来

ゲストスピーカー:

株式会社NTTデータ 内山 尚幸 氏

株式会社NTTデータ 東谷 昇平 氏

モデレーター:

HRD株式会社 水谷壽芳 -

バーチャルワークプレイスにおけるEverything DiSC®による組織文化形成

【DiSC®事例】バーチャルワークプレイスにおけるEverything DiSC®による組織文化形成/GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社様

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

HR戦略室室長 兼 CCO室室長

田中 里子 氏 -

セルフアウェアネスを深化させる

オンライン時代のリーダー育成の旅路【CheckPoint 360°™事例】セルフアウェアネスを深化させるオンライン時代のリーダー育成の旅路/リシュモンジャパン株式会社 カルティエ様

早川 順子 氏

リシュモンジャパン株式会社

人事本部 部長木村 峰子 氏

リシュモンジャパン株式会社 カルティエ

ラーニング&デベロップメント トレーニングマネージャー

会社紹介資料

HRD株式会社のサービス・人材アセスメントについての詳しい資料は、こちらからダウンロード頂けます。また、いつでもお気軽に弊社までご相談ください。貴社に適切なご提案を致します。

資料をダウンロードHRDの強み

STRENGTH

1993年の創業から、人材業界において先進的な取り組みを続けてきた、HRDの強みについてご紹介します。

フォーチュン500に代表される

世界的なトップ企業から選ばれる

サービスを提供

フォーチュン500に選出された外資系企業、日本のプライム上場企業100社以上をはじめとする、企業様において、人材・組織開発等の支援するパートナーとして選ばれています。

取引実績企業様

- 日本マイクロソフト株式会社

- 日本IBM株式会社

- パナソニック株式会社

- ネスレ株式会社

- ソニー株式会社

- ゴールドマン・サックス証券株式会社

- エーザイ株式会社

- LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン

- 株式会社NTTデータ

- KDDI株式会社

- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

- アッヴィ合同会社

- イオン株式会社

- 株式会社INPEX

- NECソリューションイノベータ株式会社

- キッコーマン株式会社

- 小林製薬株式会社

- GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

- 武田薬品工業株式会社

- 東海東京証券株式会社

- トランスコスモス株式会社

- 株式会社ビズリーチ

- リシュモンジャパン株式会社

他上場企業、外資系、官公庁組織等2,000以上

世界90カ国以上で

サポート対応でき、

海外拠点でもグローバル支援が可能

Everything DiSC®やProfileXT®をはじめとする人材アセスメントは、米国Wiley社で開発されています。

現在世界90カ国以上で利用されており、海外拠点でも現地で採用した人材に共通のツールをご活用いただけます。

NEWSお知らせ

-

2024年4月22日

- お知らせ

NEW

【ゴールデンウィーク期間中の発送業務休止のお知らせ】

誠に勝手ながら、下記の期間を発送停止期間とさせていただきます。

発送停止期間: 2024 年5 月2 日(木) ~ 2024 年5 月7 日(火)

2024 年5 月9 日(木)までの納品をご希望の場合は、2024 年4 月30日(火)18:00 までにご発注をお願いいたします。発送停止期間中のご注文の発送は、2024 年5 月8 日(水)より順次対応させていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。